如来寺のご紹介

行事・法要のご案内

インフォメーション

回向庵のご案内

|

|

回向庵

浄土宗如来寺の道心坊で、享保年末には河原庵とも呼ばれました。

文政3年(1820年)公儀よりの改めに桁行3間半・奥行2間半、

8坪7分余の堂塔として届けています。開創は詳らかではありませんが

第1世秀誉的山は寛保元年(1741年)に寂し、天明年中剛誉及山が

中興しており、聖衆院仏前に寄進した西村和泉守作銘の伏鉦に

施主剛誉及山の名が鮮やかにとどめられています。

庵名の篇額は高橋米華の筆、如来寺文書及び石文に元文5年

(1740年)道心信西体徳、延享年中浄心・休心、宝暦年中第3世

慈雲・念西、明和年中善給・浄円、寛政年中浄心・向念、享和・了徳、文化・心永、

|

|

天保・教道、嘉永年中には教心が庵守をつとめたと記されています。

鬼怒川街道拡幅により移築された新庵の入口に、享保14年(1729年)当国高内(現矢板市幸岡か)の中村利右衛門が

祈主となり建立した増上寺大僧正祐天上人の御名号塔。享和元年(1802年)9月の地蔵菩薩を始め子育地蔵尊座像が

まつられていますが、これらは昭和17年2月田村初子・神山タカらの発起で百万遍講中が改修しており、同29年には

新藤喜一郎・神山タカ・桑門春子・田代八千代らの発起で地蔵堂上屋が改修されました。

現在の上屋は、平成になってから壇信徒の方々の発起で、新たに改修されたものです。

境内に戊辰ノ役で戦死した土佐・佐賀藩士の官修墓地と侠客伝日光円蔵墓※があり香華が絶えません。

※日光円蔵…江戸後期の侠客。国定忠治の一の子分であり一家の軍師役として忠治をもりたてました。

|

|

伝・侠客 日光圓蔵の墓

|

子育て延命地蔵

|

|

戊申戦争土佐藩士の墓

|

戊申戦争佐賀藩士の墓

|

浄泉寺のご案内

|

|

浄泉寺

文政3年(1820年)3月如来寺から御公儀に提出した『当山並に末寺内境内諸堂山林田畑惣記録』に、当院元亀3年

(1572年)草創の寺で、慶長元年(1596年)4月8日清光院慶誉厳長和尚開基瑠璃光山清光院浄泉寺と号すとあります。

本尊薬師如来は慈覚大師一刀三礼の御作と伝えられ御丈2尺余、

日光月光12神像は運慶の作と記され、本尊は見ると眼がつぶれると

言い伝えられてきました。

|

|

住時日光上泉村(今の北和泉・野口の境あたりか)にあり、寺名を上泉寺と称しましたが、慶長年中今市宿上町に遷し

如来寺の末寺として建立、浄泉寺に改めたといわれ、通称薬師さまで通っております。

代々は寛永3年(1626年)満海、慶安4年(1651年)弁的延宝5年(1677年)法誉、同6年含海、元禄3年(1690年)恩長、

以後文化年間まで7代、文政の書上当時は無住となっており、町並より中門まで16間、表門より薬師堂まで26間、

4間4方の薬師堂、天神杜、弁天堂、太子堂がありましたが天明2年町内出火の節類焼、享保8年(1723年)浄誉体寿が

一宇を再建しました。境内には正保2年(1645年)屋敷五郎左衛門の献納した石灯篭及び慶長16年の逆修塔が現存し

かつては庭隅に長方形の池があり、田螺が多く棲んでいたと古老は語っています。

|

|

|

沢蔵司稲荷(たくぞうすいなり)

薬師堂境内北側にある稲荷杜で、俗に沢蔵司稲荷または白蔵司稲荷

・子育稲荷と呼ばれ小児の夜泣きをとめるために妙験あらたかであると

いわれています。また二宮尊徳の病気平癒を祈願し、子息弥太郎が

ひたすら信仰を続け、文久2年(1862年)金12両を寄進し、51年にも

及ぶ長期な仕法計画が立てられました。

また、子供が夜泣きするとき蕎麦をあげて祈願すると治るという

言い伝えがあり蕎麦喰い稲荷とも呼ばれています。

|

|

|

太子堂

大正14年に再建以来、毎年太子講※の祭りが華々しく行われ、町中の職方の崇敬をあつめ賑わっております。

※太子講:大工、左官など建築関係の職人たちが同業者集団としての結束をはかるため聖徳太子を守護神として行う職業講をいいます。

|

玄樹院のご案内

|

|

玄樹院

如来寺の兼務寺院で仏頂山玄樹院大乗寺と号します。

入誉円海和尚、開山。創建は如来寺と殆ど同時期と伝えられてますが詳細は定かではありません。

昔は一般の葬儀は本寺如来寺では行われず、こちら『玄樹院』にて行われていたため、『下寺』と呼ばれております。

|

|

|

阿弥陀如来座像

本尊である阿弥陀如来立像は、盗難にあってしまい、現在は壇信徒の方が彫った阿弥陀如来座像が祀られております。

|

|

|

地蔵尊

玄樹院の入口左側に名号碑と大小2体の首の欠けた地蔵が並んでいます。その傍らの2体の地蔵のうち弘治3年(1557年)

銘の大きな地蔵の背面に次のように刻まれています。

奉刻彫地蔵菩薩 為念仏之衆逆修也

弘治3年丁巳2月24日

大工 蔵助

群雄割拠戦乱の世にあって、念仏信仰に篤い蔵助なる者が念仏仲間の平穏を祈り逆修※1のため建てたことが窺えます。

この地蔵は如来寺の道栄逆修碑より更に30年近く古い時代に建立され、倉ヶ崎の戦国地蔵に次ぐものとなります。

※1.逆修(ぎゃくしゅ)…生前に逆(あらかじ)め自己の死後の冥福を祈って仏事を営むこと

|

|

門前には享保20年建立の祐天上人筆の10万人会御名号塔、明治45年鬼怒電工事材料運搬馬匹の安全を祈った

勝善神塔があり、享保17年8月下町中寄進の棺台は昭和の年代に入り、如来寺本堂前に移されました。

(現在は玄樹院にあります)かつて天神宮の祭日には菅公神霊の神札が配られており、神仏混合を偲ぶことができました。

|

|

六地蔵

|

蓮華台

|

|

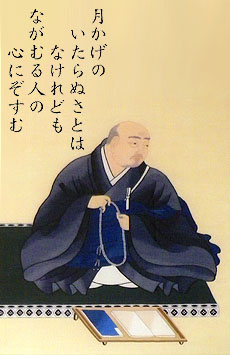

祐天上人十万人講御名号塔

|

祐天上人筆御名号塔

|